Delirios de 2 argentinos publicados en Chile

Sobre «Los restos» de Betina Keizman y «Gracias» de Pablo Katchadjian

Antes de entrar al detalle de cada uno de estos libros, me detendré brevemente en la singularidad del que me parece un muy positivo síntoma de apertura de fronteras. Me refiero al hecho de que las pequeñas editoriales independientes estén publicando a autores extranjeros. En esta misma columna ya me he referido con anterioridad a un par de escritoras que han publicado en Chile siendo que para el lector promedio deben resultar perfectas desconocidas: la boliviana Liliana Colanzi y la nicaragüense María del Carmen Pérez Cuadra. El lector me disculpará que ahonde en esto, pero me parece sumamente relevante.

¿Por qué una editorial debería interesarse en publicar a escritores extranjeros que ni siquiera en sus propios países son grito y plata? Estamos hablando de una industria, de un mercado, y es comprensible que ningún editor, que arriesga e invierte capital, quiera salir perdiendo, ¿no? Entonces según los axiomas básicos del emprendedor neoliberal, un editor con buen ojo, un buen editor, vendría a ser uno que prefiera siempre «sandías caladas». Los autores extranjeros que usted conoce, por ejemplo las famosas E.L. James y sus 50 sombras de Grey, la saga de J.K. Rowling (Harry Potter) o la de Stephenie Meyer (Crepúsculo), todas ellas son traídas a Chile por consorcios editoriales internacionales. Pero cualquier editor chileno, habida cuenta de los bajos índices de lectura, del IVA que encarece aún más el acceso al libro, y etc. etc. debería pensarlo dos, tres y hasta diez veces antes de arriesgarse y publicar a cualquier escritor que no sea medianamente conocido, sea del país que sea. Claro que si el autor es chileno por último tendrá familia y amigos para que compren su libro. Pero si es extranjero no hay ni eso. LOM hace unos años ya que corrió el riesgo publicando a la antillana Jamaica Kincaid. Ojo que hablamos de una Señora Escritora, con varios premios internacionales de peso a su haber. ¿Y? ¿Habrá agotado LOM esas ediciones? Con dolor lo digo: lo dudo. Jamaica Kincaid es excelente, tremenda, impresionante. Si puede, vaya y compre lo que encuentre de ella en LOM, me lo va a agradecer. Pero lo que me interesa que visualice, estimado lector, es el funcionamiento de este sistema de circuitos. Temerosos de perder plata, los sellos editoriales sacan cuentas y si publican a un autor, más vale que se conozca masivamente en el país en que se distribuirá su libro, que tenga asegurada una determinada venta. En ese sentido acaso Isabel Allende sea la única escritora chilena que tiene distribución en todo el mundo, porque su literatura se vende como «el último éxito de». Pero lo desafío: vaya a Perú o a Bolivia y trate de encontrar un libro de Alejandro Zambra o de Álvaro Bisama. Porque publicar con un sello grande, con una transnacional como Anagrama o Random House-Mondadori, en realidad es publicar con la sucursal chilena de cada casa. No es sinónimo automático de internacionalización, para perjuicio y lamento de los escritores, obviamente. ¿Ha leído usted a algún escritor paraguayo actual, o conoce a alguno de los jóvenes que están siendo publicados por Alfaguara-Colombia, por ejemplo? ¿Sabe usted quién es Daniel Alarcón? Esos autores y sus libros, no llegan a Chile, porque las editoriales grandes saben que en Chile apenas se lee, que el mercado es ínfimo. Entonces, ¿por qué una editorial, chica e independiente más encima, corre el riesgo de publicar en este país de tan pocos lectores, a escritores extranjeros que ni siquiera tienen cartel de fama acreditada? Le digo por qué y con esto dejo de dar la lata: porque no venden sandías caladas, ni «el último éxito de», no buscan consumidores. Venden libros, buscan lectores. Y un lector, mientras más lee, más quiere leer, sea de donde sea el autor. Curiosidad intelectual se llama. Y como dice el adagio, eso no tiene precio.

Lo concreto es que desde hace algunos años, a lo mucho una década, los ya aludidos sellos editoriales pequeños e independientes se han atrevido a ensanchar nuestros horizontes de lectura publicando no sólo a desconocidos y emergentes chilenos, sino que además a conocidos y desconocidos extranjeros. Y siguiendo esa senda, hemos tenido el agrado no sólo de enfrentarnos a varias talentosas plumas, sino que se nos ha permitido entrar en contacto con sus respectivas tradiciones literarias, y entender el valor y el gesto de un Bellatín (México), o de un Cucurto (Argentina), por ejemplo.

Por eso, por esa familiaridad que se ha comenzado a palpar con los escritores y lectores de los países vecinos, es que acá algunos editores y colegas periodistas entre los que se cuenta Diego Zúñiga por ejemplo, han detectado puntualmente en la narrativa actual argentina una situación de inusitada originalidad, o si lo prefiere de declarada y desprejuiciada búsqueda. Una turbulencia. Y está ahí latente, la tentación de decir que «está todo pasando» en la narrativa argentina.

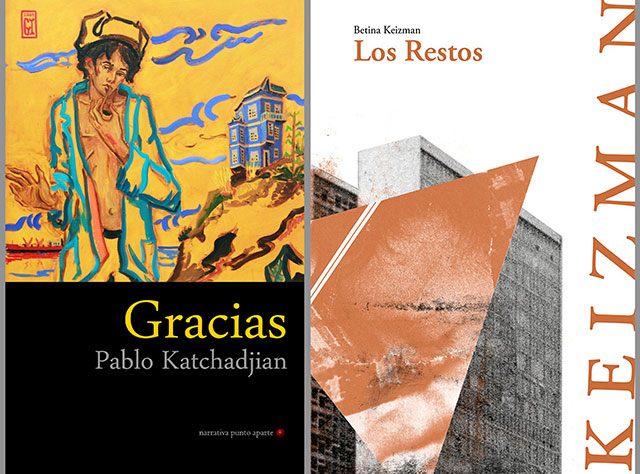

Tuvimos hace algunos años la suerte de ver en nuestros kioscos el suplemento cultural Ñ del diario trasandino Clarín. No prosperó, obviamente. Pero desde esas páginas nos fuimos enterando del panorama literario argentino. De la importancia de tipos como Ricardo Piglia y César Aira, los dos colosos que vuelven, como en el pasado, a dividir aguas en la escena, como en la época de Florida (Borges) y Boedo (Arlt). Y menciono esto porque los autores a que me voy a referir, deberían, si no me equivoco tanto, pertenecer a uno de estos bandos. El de Aira. Porque la literatura de Aira propone siempre (o casi siempre) el inverosímil, el delirio, la fantasía incluso. En sus libros (algunos publicados en Chile por LOM) lo absurdo suele precipitarse para llegar a finales insólitos, apoteósicos y descabellados. Algo de eso, pero en un plano profundamente metafórico, y por lo tanto nítidamente político, es lo que acontece tanto en Gracias de Pablo Katchadjian (Editorial Narrativa Punto Aparte) como en Los restos de Betina Keizman (Alquimia Ediciones).

En el delirio de Katchadjian (al igual que en el de Keizman) hay algo que se pudre. Sabemos que es una metáfora de la situación nacional, pero no se entra en más detalle. Gracias sucede en una dimensión indeterminable en tiempo y espacio, estamos rodeados por un bosque y cerca de un puerto. Y hay un esclavo que es sometido en un castillo a innombrables trabajos forzados. El esclavo dice que no puede describir la tortura a que es sometido, así de potente es el asco que lo domina, pero deja entrever que se lo pone a trabajar en contacto directo con esas montañas de mugre, de pudrición, de una inconcebible materia que suponemos en descomposición. Imaginamos mierda, líquido percolado, cuerpos mutilados. La estrategia escritural de Katchadjian es desconcertante, pues recurre a fórmulas literales. Para dar cuenta del embotamiento que produce una rutina, recurre a la agotadora repetición. Me refiero a que hay pasajes o capítulos que comienzan con descripciones casi literalmente iguales: despertó, puso el agua para tomar café, se oyó a lo lejos las sirenas del puerto… etc. (no es cita, estoy parafraseando). Así mismo, cuando nos quiere dejar en suspenso, usa descaradamente los puntos suspensivos. Por ejemplo, justo cuando va a comenzar a describir en qué consiste eso que atormenta al protagonista, en qué consiste esa labor desagradable que tiene que acometer, se nos enfrenta a frases inconclusas que refuerzan esa idea de que es innombrable el horror. Hablamos de una pesadilla en la que… (y que el lector se imagine el resto). Lo concreto es que el esclavo decide emanciparse, y en esa emancipación, por la cual los demás esclavos debieran darle las gracias, se produce el descalabro total, la catástrofe, de modo que la mugre, esa mugre que no sabemos de qué está hecha y que antes sólo él padecía por estar obligado a manipularla aunque no sabemos en qué consistía esa manipulación, rebalsa el castillo y comienza a inundar la ciudad y el bosque como en una explosión volcánica, como una neblina baja y espesa, y los muertos de la emancipación se multiplican por doquier. Y no contaré más porque ya he contado demasiado. Algo que quede para que usted lector vaya y compre el libro.

Betina Keizman, a diferencia de Pablo Katchadjian, vive en Chile ya hace algunos años. Acaso esté sometida a algún grado de contaminación Diamela Eltitiana. Pero esa es una impresión personal y antojadiza. Lo cierto es que su delirio tiene tintes más bien distópicos. Los restos son efectivamente restos, pedazos de algo. No sabemos de qué, pero en algunos pasajes se nos dan pistas: trozos de cuerpos humanos o animales, de muebles, de aparatos electrónicos, de cosas. Como todo lo que queda tras un huracán, tras un incendio, tras un terremoto. Algo ha ocurrido y la ciudad fagocita y centrifuga todo. Los personajes (Mirta, sus familiares y amigos) abandonan entonces la ciudad que ha comenzado a ser invadida por los restos y asolada por las hordas (tampoco sabemos a ciencia cierta quiénes conforman estas hordas). La sociedad se ha descompuesto (vaya alegoría) y todo huele a caballo muerto. Entonces Mirta y los suyos se refugian en el Centro, que es algo así como un laboratorio, donde viven un proceso de desintegración individual (vaya alegoría 2). La protagonista es sometida a la «Experiencia de la tristeza». Se le administran pastillas y convive con personajes a quienes se les llama «veintecentímetros» porque son incapaces de fijar la vista a más distancia que esa. Hay otros que son «casivegetales». Los recursos escriturales de Keizman como puede verse no son ni pretenden ser oscuros o herméticos. Sin embargo persiste la dificultad para descifrar el fondo, para terminar de entender. Lo indeterminado funciona de otro modo, tiendo a pensar que en un nivel mucho más profundo de las metáforas. Por ejemplo no sabremos jamás qué tipo de ente o ser es Ágata, un personaje que parece una mezcla de mujer con lagarto o cocodrilo, no sabremos qué tipo de realidad es la que corresponde imaginar para visualizarla cuando se nos dice que en su piel hay escamas o que entre su vestido rojo de lentejuelas se le asoma la cola de saurio. La literalidad sucumbe permanentemente. Y el final, del que no diremos detalle, es por lo mismo un final a la vez previsible y abrupto, que deja una rara sensación de desasosiego, de vacío ante la nada.

Terminemos. No sé si podamos hablar de un momento particular para la narrativa argentina. A uno le falta mucho por leer como para poder esbozar un panorama. Pienso en Mariana Enríquez y en Federico Falco (publicados ambos por Editorial Montacerdos) o en Oliverio Coelho (publicado por La Calabaza del Diablo) y sólo puedo decir que sí me consta que hay derroteros sumamente interesantes y que abren las perspectivas para un lector chileno quizás acostumbrado al realismo de historias mínimas, a la necesaria literatura testimonial de la post-dictadura, al surrealismo poético, o incluso al pop cyborg, el pulp fiction y las heterotopías o ucronías nacionales. Al otro lado de la cordillera se escribe de otro modo. Y es refrescante. Es, como dice una marioneta de 31 minutos, una dimensión hermosa y desconocida.El Guillatún