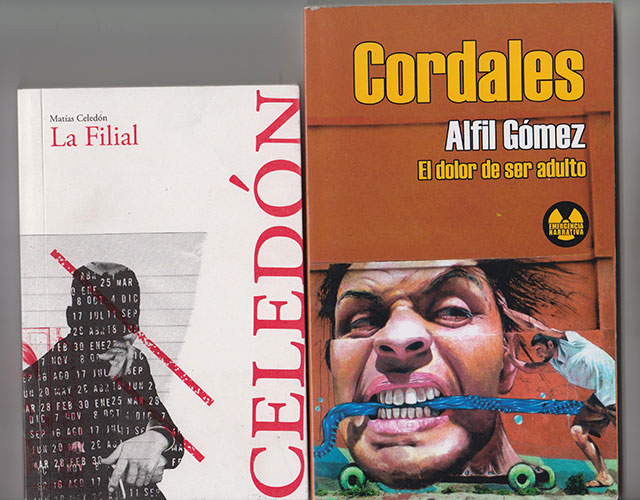

En la contratapa de Cordales, Juan Pablo Sutherland dice que se trata de un libro que «bien podría inscribirse en el género de novelas de formación o de aprendizaje». Por su parte, en la solapa de contratapa de La filial, Patricia Espinoza señala que es una novela «que desacata la tendencia estética de nuestra época y recupera la tensión experimental». Estas advertencias al lector que los editores colocan estratégicamente a la vista como garantía de seducción, hacen gráfica la enorme diferencia o distancia entre ambas propuestas, y permiten que se intuya la senda por la que transitaré en estas líneas esperando que el nivel subjetivo de la reflexión o el desvarío sirvan de algo al ciudadano de a pie, al lector desprejuiciado, al lego.

En efecto, Cordales de Alfil Gómez es una novelita simple, sin pretensiones, escrita con extrema sencillez pero con palpable honestidad, que aborda, como dice en su subtítulo, «el dolor de ser adulto». Un estudiante universitario hijo de padres separados, rodeado por veinteañeros que pasan demasiado tiempo jugando videojuegos o bebiendo alcohol, y que como principal problema enfrenta la decisión de decidir si entregarse a una relación sentimental con fulana, con mengana o con zutana. La novela logra momentos divertidos y escenas casi conmovedoras por la ingenuidad adolescente del personaje. La metáfora es que duele tanto madurar o hacerse hombre, como duelen las muelas del juicio. Sumando y restando, me parece un buen debut para su autor.

Dicho lo anterior, deberíamos en alguna medida referirnos a lo que Patricia Espinoza llama la «tendencia estética de nuestra época», porque es inevitable la sospecha de que Cordales se inscriba justamente en ella. Pienso que, si hay o existe esta tendencia, se refiere a la narrativa que apuesta por las historias mínimas, por los pequeños dramas cotidianos, por el retrato de la provincia. En ese sentido, sería algo propio de este posmoderno nuevo siglo, fragmentario, sin utopías. Las novelas bonsái que rehúyen el desafío de los Grandes Relatos del siglo pasado. Ahora, extendiendo sus alcances, esta propensión abarcaría a la casi totalidad de quienes están (estamos) escribiendo novelas hoy en Chile. Y esto, para zanjar, dilucidar y pasar al siguiente punto, se vendría a notar exclusivamente al prestar atención a aquellas otras apuestas que, en palabras de nuevo de Patricia Espinoza, sí corren el riesgo de recuperar «la tensión experimental».

Eso es lo que pasa con La filial. Es un montaje, un objeto, un artefacto, un híbrido de novela y poesía visual. Y no queda mucho más que decir, porque el nivel del entramado forma-fondo es tan potente que sólo puede comprenderse enfrentando el libro mismo. Celedón recurre al poder de la relación entre imagen y palabra. O mejor: el poder de la imagen de la palabra. La historia, de nuevo una historia mínima, se cuenta no sólo a través de lo que dicen los textos en tanto textos, sino a través de la misma tipografía, del tipo de letra que se usa, porque con ello da cuenta de un mundo concreto sin necesidad de contarlo. El que cuenta la historia es un funcionario que timbra papeles. Entonces en vez de párrafos, hay textos estampados. Incluso en algún momento, cambia el color de la tinta, y el efecto cinematográfico nuevamente nos dice algo sin necesidad de decirlo. Ante ese gesto experimental, contundente y osado, sólo queda la admiración. El libro destila inteligencia. Logra transmitir el suspenso, la atmósfera opresiva, la angustia. ¿Qué propuesta narrativa podría compararse en ese gesto de recurrir a tales recursos extremos? Pienso en el Leñador de Mike Wilson, o en el Facsímil de Alejandro Zambra. Puede ser. Algo así, por ahí. Pero ni siquiera. La filial, ganadora del Premio de la Crítica y del Premio Municipal de Santiago en el 2013, es una obra inteligente para lectores dispuestos a que les abran los ojos a otros códigos de lectura. No para el vulgo convencional. A éste último, simplemente, le puede parecer una lata.

Y no quiero finalizar sin explicar esto último, porque es lo que me ha llevado a titular estas líneas hablando de dos extremos opuestos. ¿Por qué La filial puede resultar una lata? Si me pongo en el pellejo de mi mamá, que lee a Marcela Serrano, o en el de las señoras que suspiran con las sombras de Grey, La filial es una lata no porque no lo entiendan, claro que van a entender, no son personas tontas. Pero para ese lector, mil veces será mejor —más entretenido— el simple argumento de Cordales, porque en su honesta sencillez, en su base de anécdota juvenil, es probablemente mucho más empático. El riesgo de la experimentalidad, y que puede convertir la experiencia en una lata, es como dije, la inteligencia. El arte inteligente, el conceptual, que no es ni quiere ser masivo ni popular, es para la élite, para los entendidos. Pero es curioso, debo reconocerlo. Porque ¿de qué depende que una obra experimental cruce esa brecha, logre ese salto con éxito, se salve de quedar en lo críptico o en lo exclusivo? Es decir, ¿qué diferencia hay por ejemplo entre las mencionadas Leñador o Facsímil, y La filial, como para que uno sospeche que las primeras dos sí podrían ser leídas con menos tedio que la última? Hablé de destilar inteligencia. Las tentativas de Wilson y de Zambra no se despegan del texto, son ejercicios formales que proponen estructuras si no novedosas a lo menos lúdicas, para narrar una historia. Pero en rigor no pueden compararse con La filial, porque en ésta hay un salto hacia el arte visual, porque se incorpora otro código, que invita/obliga al lector a ejercitar otro músculo a la hora de acometer la lectura. Por ejemplo como en el final de Los detectives salvajes de Bolaño, donde se incluyen simples dibujos o formas geométricas siguiendo el explícito formato de la adivinanza (adivina qué es esto). Ahí el salto es dado de tal manera que el autor acompaña al lector. La invitación es amablemente guiada, a pesar del riesgo implícito. En cambio en La filial el lector debe asumir de entrada que algo no anda bien, desde el principio se ve obligado a identificar qué músculo es el que debe utilizar para avanzar en las páginas, debe acostumbrar la vista. Hay textos experimentales que sin recurrir a esta combinación de códigos, son oscuros en su tratamiento y uso del lenguaje. Acá la oscuridad, que convengamos no es tampoco tanta, proviene de ese tener que acostumbrar la vista. Pero insisto, estoy pensando en lo que representa para un lector, digamos, convencional. Estamos hablando del riesgo de parecer pretencioso por querer pasarse de listo. No lucir ni armar con inteligencia, si no destilarla. Escribir una novela no por el deseo o la necesidad de contar una historia, si no por el afán de lucirse. Recuerdo una vez que le regalé un libro de Mario Bellatín a una amiga. Se trataba de Shiki Nagaoka: una nariz de ficción. Mi amiga no es una iletrada ni está cerca de serlo. Pero leyó el libro convencida de que la historia era verídica, porque Bellatín la escribió de manera tal que se produzca el engaño. Cuando supo que el autor le había tomado el pelo, lo odió. Le cargó. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el límite?

En el otro extremo, ciertamente, deberíamos identificar al que no corre riesgo alguno, que escribe un libro convencional y hasta conservador, siguiendo un ya canónico subgénero para debutantes, su propio y personal retrato del artista adolescente, ante el que más de alguien preguntará ¿y cuál es el aporte? Hay quienes dan hace rato por muerta la novela policial y desconfían de cada nuevo entuerto que resuelve el Detective Heredia de Ramón Díaz Eterovic. Tampoco podría acá defender este punto. Fácil es llegar por esta vía a una pregunta mucho más compleja, porque en última instancia ¿cuál es el aporte de cualquier novela hoy en día? ¿se trata de hacer un aporte? ¿a quién, al lector? ¿o a La Literatura Universal? Me acuerdo en este momento de una de las más gloriosas Prosas apátridas de Julio Ramón Ribeyro, que me permitiré citar in extenso:

«¡Cuántos libros, Dios mío, y qué poco tiempo y a veces qué pocas ganas de leerlos! Mi propia biblioteca, donde antes cada libro que ingresaba era previamente leído y digerido, se va plagando de libros parásitos, que llegan allí muchas veces no se sabe cómo y que por un fenómeno de imantación y de aglutinación contribuyen a cimentar la montaña de lo ilegible y, entre estos libros, perdidos, los que yo he escrito. No digo en cien años, en diez, en veinte, ¿qué quedará de todo esto? Quizás sólo los autores que vienen de muy atrás, la docena de clásicos que atraviesan los siglos a menudo sin ser muy leídos, pero airosos y robustos, por una especie de impulso elemental o de derecho adquirido. Los libros de Camus, de Gide, que hace apenas dos decenios se leían con tanta pasión, ¿qué interés tienen ahora, a pesar de que fueron escritos con tanto amor y tanta pena? ¿Por qué dentro de cien años se seguirá leyendo a Quevedo y no a Jean Paul Sartre? ¿Por qué a Francois Villon y no a Carlos Fuentes? ¿Qué cosa hay que poner en una obra para durar? Diríase que la gloria literaria es una lotería y la perduración artística un enigma. Y a pesar de ello se sigue escribiendo, publicando, leyendo, glosando. Entrar a una librería es pavoroso y paralizante para cualquier escritor, es como la antesala del olvido: en sus nichos de madera, ya los libros se aprestan a dormir su sueño definitivo, muchas veces antes de haber vivido. ¿Qué emperador chino fue el que destruyó el alfabeto y todas las huellas de la escritura? ¿No fue Eróstrato el que incendió la biblioteca de Alejandría? Quizás lo que pueda devolvernos el gusto por la lectura sería la destrucción de todo lo escrito y el hecho de partir inocente, alegremente de cero.»

Dejaré hasta acá estos devaneos. Es evidente que tanto para Cordales como para La filial hay y habrá lectores adecuados. Es evidente también por qué obtuvo los premios que obtuvo ésta última, y por qué probablemente pase sin pena ni gloria la primera. Los méritos de Celedón saltan a la vista, no así los del debutante Gómez, a pesar de que yo crea que los tiene. Me quedaré entonces con el entusiasmo que se puede palpar en las editoriales independientes, que a final de cuentas al publicar a autores de tan diverso talante, abren el arco de lectura en un país en que a ratos parece no haber arco. Y menos mal, porque obvio que a todos nos gusta celebrar goles.El Guillatún