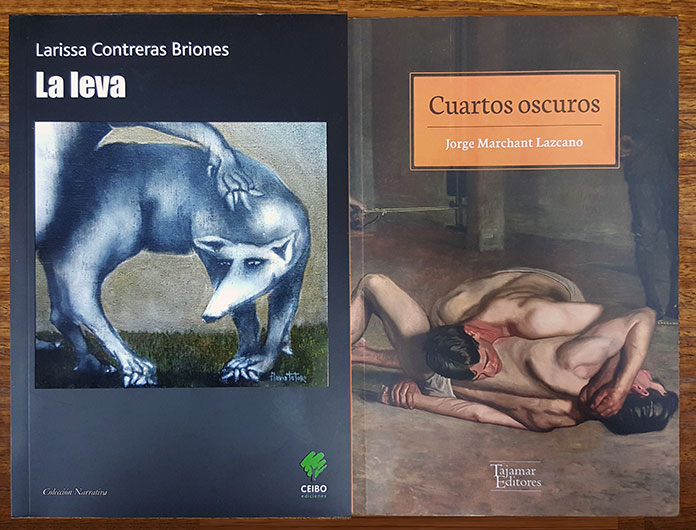

La situación-límite en dos potentes novelas

Sobre «La leva» de Larissa Contreras y «Cuartos oscuros» de Jorge Marchant Lazcano

En primer lugar debo confesar que estos libros son lo primero que leo tanto de Larissa Contreras como de Jorge Marchant Lazcano. A ambos los conocía sí, sus nombres son parte del amplio espectro de autores que adornan el panorama literario y editorial chileno. Larissa Contreras tiene varios premios cosechados en reconocimiento a su amplia trayectoria como cuentista y guionista, es parte de esa camada de escritoras que irrumpieron en la escena a finales de los 90s. Y Jorge Marchant pertenece a una generación anterior, también ha sido guionista de TV, y es autor de al menos un clásico mitológico, La Beatriz Ovalle, libro que propone un arquetipo de mujer joven de clase alta y que alcanzó la categoría de best seller durante fines de los años 70s, agotando siete ediciones en Chile, lo que para nuestra realidad es muchísimo.

Pero vamos por partes.

En Cuartos oscuros tenemos a un escritor homosexual que se va a Nueva York con el declarado propósito de «quemar las naves»: tiene sesenta años, acaba de vivir un último quiebre sentimental, es portador del VIH y se considera un fracasado, sin reconocimiento ni horizontes posibles en un Chile cuya vulgar ramplonería conocemos bien, el de la post-dictadura, cuando el país se convirtió en este supermercado caro y malo que es hoy. Han caído ya las torres gemelas, y el protagonista decide vivir sus últimos días en los bajos fondos del centro del mundo, donde el anonimato es total y puede entregarse al desborde buscando el fin sin atreverse a confesárselo del todo, como un Nicolas Cage en Leaving Las Vegas.

La novela de Jorge Marchant se demora, se toma su tiempo antes de entrar en terreno. Es como si el protagonista dudara. Se ha ido a esconder, a desaparecer en la metrópolis, ha dejado atrás la provincia con sus infiernos mediocres. Pero sabe muy bien que no se puede huir de uno mismo. Entregado a su propio resentimiento y patetismo, vive como inquilino en el piso de una familia colombiana y obtiene un carnet para almorzar gratis en un centro público para enfermos de SIDA. Allí finalmente conoce a un ciego que se convertirá en la excusa para seguir viviendo. Todo se precipita a partir de ese momento. Tras un imperfecto y tímido encuentro casi-sexual en un clandestino cuarto oscuro de un cine gay, Pat Venske, el invidente, desaparece de la faz de la tierra y comienza a dejar vagas pistas, lo que lleva al protagonista a buscarlo y a terminar viviendo en el mismo departamento del ciego. Debe reconstruir la vida de ese ángel caído, y tomar su lugar para tratar de poner las cosas en su lugar.

Lo notable es el arco que abre Marchant a partir de ese hilo argumental, un arco hacia la realidad por un lado, y hacia la literatura por el otro.

Porque sucede que si el protagonista se sentía un muerto en vida, una vez que es salvado y se entrega a desenmarañar el misterio de ese tal Pat Venske, comienza a mirar alrededor, y es la familia de colombianos la que le pone los pies en la tierra, lo hacen cómplice de sus miserias, lo hacen partícipe de sus biografías de sudacas marginales, a lo que él se resigna primero con tedio, luego genuinamente conmovido. En lo personal, creo que los mejores momentos de la novela pasan por esta arista, que contiene escenas de honda humanidad pues la tosca fragilidad de los colombianos estremece a ese viejo huraño que arrienda una pieza en su piso, obligándolo a la empatía y a la compasión. Es un adolescente, el nieto de la pareja dueña de casa, quien decide compartir un secreto con él, y lo hace valiéndose de un ardid infalible: «usted debe saber, usted me puede ayudar, usted es escritor, ¿no?» Ser escritor. Eso es lo que hace que el moreno jovencito le abra su biografía y la de su familia, una historia precaria llena de zonas oscuras. Eso es lo que hace que un desconocido le abra el corazón. Ser escritor.

Entonces está la literatura desde el principio como telón de fondo, y no sólo porque el protagonista sea un escritor. La excusa para seguir vivo es un misterio literario: ponerse en el lugar del ciego, del que no ve, ponerse en el lugar de ese otro para poner las cosas en su lugar. Pura metáfora de lo que es la propia literatura. Pero hay además la otra punta del arco: una dimensión exclusivamente libresca, literaria, de referencias, en la que el protagonista dialoga con Reinaldo Arenas, lo cita y convoca desde la primera página, se quiere camuflar con el autor de Antes que anochezca, como si quisiera ser un eco de ese escritor homosexual exiliado y resentido que se radicó en Nueva York tras huir del castrismo cubano. Arenas no es el único escritor famoso a quien se echa mano. También está El halcón maltés de Dashiell Hammett, y el protagonista se vale de una escena de esa novela para referirse al acto de tomar la vida en las propias manos, de intentar cambiar el curso de los hechos. Recibir del cielo una señal y comprender que hay que intentar poner las cosas en su lugar (y constatar la paradoja cruel de que al final no cambie nada, pues no se puede huir de uno mismo). Estas dos referencias literarias se concentran en distintos momentos de la novela, pero persisten a lo largo de todo el libro. Varios otros escritores asoman y son citados. Insisto: el narrador es un escritor, y se nota, se tiene que notar. Sin embargo, es el argentino Manuel Puig quien aparecerá prácticamente en carne y hueso para quedarse con el crédito total, para robarse la película. El ciego será por supuesto la excusa, el pie para que entre el argentino autor de Boquitas pintadas, como un nuevo espejo ya no del protagonista, sino del propio Jorge Marchant.

La situación límite, el borde del abismo, la posibilidad y deseo de acabar con la propia vida, se desvanece en el ánimo de un personaje que a final de cuentas, termina sobrecogido por la doble vía de contacto con el misterio. El misterio que se resume en la pregunta no formulada del protagonista ¿ser salvado, haber salido vivo de la situación límite, llegar de esta manera a ese ídolo que es Manuel Puig, fue casualidad o causalidad, cuánto lo busqué y cuánto simplemente se fue dando? La relación del escritor con sus fetiches tiene la cara inversa del joven colombiano y su pedestre deambular, para quien el escritor protagonista es también un misterio.

No cabe duda alguna, Jorge Marchant es un escritor maduro, sólido, potente. Cuartos oscuros es una honda reflexión, llena de literatura por cierto, sobre el abismo que viven desde hace demasiado los homosexuales, conminados a buscar lugares de encuentro clandestinos, convertidos en parias, habitantes resignados de un gueto. Y no diremos más porque algo hay que dejar al lector.

Ahora veamos La Leva.

El dicho popular reza: hay que matar la perra para que se acabe la leva. Duro e implacable, el refrán no puede sino recordarnos al último dictador de estas latitudes, que no tuvo reparos a la hora de acabar con las jaurías de marxistas que asolaban a la patria. Algo de eso hay en la novela de Larissa Contreras. Algo de esa mirada descarnada, fría, sanguinaria.

Los personajes de La leva viven ese mismo Chile, el de los últimos 40 años. Santiago y Graciela tienen 18 años cuando se casan, chiquillos enamorados, y por entonces la dictadura vive sus últimos días. Él es un joven que se ha involucrado en política para sacar al dictador y hereda la dirección de la flota de radiotaxis de su padre. Ella vive con una abuela que no le perdona haberse casado y embarazado tan joven. Tienen un hijo que muere antes del año. Ese fallecimiento, esa muerte traumática, marca el destino de ambos. Santiago se entrega a la bebida. El maltrato es cotidiano. La pobreza es un caldo fértil para la violencia. A ella la va a salvar Orlando, pastor Testigo de Jehová. Él no va a tener consuelo, ni calma, ni perdón.

La deriva de Santiago es de un fracaso a otro. El abismo, la situación límite permanente a que se enfrenta, proviene de esos fantasmas no resueltos, la muerte de su primogénito, la pérdida de Graciela como primer amor, la herencia de una flota de radiotaxis que parece más bien un castigo, una jugarreta cruel de su propio padre, que le provee de un medio de subsistencia a la vez que lo condena a deambular eternamente en el tráfico endemoniado de la metrópolis. Santiago cree que puede vivir una segunda oportunidad cuando conoce a Natasha. Pero ella arrastra sus propias guerras perdidas, sus propios traumas vocacionales, además de ser madre de dos gemelas o mellizas, a las que él no termina nunca de conocer. No se atreve a confesarlo, pero la verdad es que no le interesa conocerlas. Es un inmaduro Santiago. No logró dejar nunca el alcohol, a pesar de los pellets subcutáneos. No dejó nunca de amar a Graciela, a pesar de involucrarse con Natasha. No dejó nunca de hacer… ¿qué quería hacer con su vida Santiago? No pudo saberlo, muy temprano se convirtió en taxista, en 06, como le dicen en la flota. Su fracaso es rotundo.

A partir de este eje triangular, la novela de Contreras abre aristas que a veces parecen innecesarias, como la huida del padre de Santiago en un periplo hippie de ayahuasca y mosquitos, o las peripecias de Natasha en su previa y frustrada carrera como actriz. Pero uno en tanto lector hace esas concesiones porque hay algo anterior que se ha logrado, y es el suspenso. Entramos a la novela y queremos saber qué pasa finalmente con este extraño triángulo. Las escenas mejor logradas para mi gusto, están en la caída de Santiago, en el pozo oscuro por el que cae. Santiago toca fondo en varios momentos, son escenas crudas: se presenta como un borracho violento que arma un escándalo de puro despecho en un centro comercial (es notable el trabajo de Contreras aquí, porque paralelo las pantallas transmiten la caída de las Torres Gemelas); o cuando es quebrado y sodomizado luego de caer otra vez en el trago; o cuando es baleado tras involucrarse en un crimen pasional ajeno, por el puro gusto de rondar a la muerte, por el prurito morboso de cometer desacato, por la tentación de Satán, finalmente. Porque al final cede, sí, cede al dogma, a la fe. Tiene presente a Graciela y a su salvador mesiánico. Hacia allá va, no ve otra salida. Termina creyendo en Jehová como alternativa para redimirse. No hay caso. Da incluso la sensación de que la novela se desbarranca. Pero así y todo, creo que al cerrarse el telón, el público prorrumpe en un aplauso.

Ahora, más allá de estas escenas potentes que he señalado, creo que hay 2 elementos sobre los que vale la pena detenerse. O que al menos a mí me llamaron la atención. Uno es formal. El lenguaje. Quizás tiene que ver con la formación de actriz de su autora. Sin duda. El manejo de los diálogos, los hablantes, el permanente código oral. Santiago es «06», Natasha es «La Central». El nuevo marido de Graciela, el pastor Testigo de Jehová, es «El Primero de la Lista». Cuando entramos en esa jerga de radiotaxis, entonces no podemos sino decir: QSL, diez cuatro (10/4), (todo OK, mensaje recibido). Entramos a la atmósfera de Santiago. Eso me parece sumamente bien logrado. Y lo otro, bueno, lo otro es de fondo. Es la clave sicológica. Qué es lo que hace que una persona pueda caer en la necesidad de abrazar una fe ciegamente, renunciar a toda lógica y aceptar las explicaciones mágicas que proporcionan esas religiones, sectas, grupos dogmáticos. Ahí hay algo que varios autores vienen trabajando. No pude evitar pensar en otro libro recientemente leído y comentado, Nancy de Bruno Lloret. Y luego pensé en Mentirosa de Yuri Pérez. Qué situaciones límite, qué tragedias son las que ponen a una persona en ese trance. La caída del protagonista de La leva, es efectivamente una de esas de las que no se sale indemne. Santiago tiene un padre que se fue en la volá pachamámica. Tiene una ex mujer, su amada, que se salvó rezando la volá bíblica. ¿Y él? ¿Está dispuesto a irse con ella?

Fuera ya de la novela, uno piensa en el país, en cuánto mamífero bípedo y con pulgar opuesto anda en metro. Cuánto creyente y cuánto crédulo. Cuánto chofer de taxi dispuesto a preguntarte si crees en Dios. Lamentablemente uno pertenece a esa calaña de individuos que lee, que disfruta de ese gratuito y ocioso acto. Pensar. Y ese camino conduce al escepticismo, a la duda metódica, etcétera, etcétera. A la infelicidad. Chile es un país católico. Se hace ahora y desde hace algunos años un Te Deum evangélico. Chile, un país al límite del continente, poblado por personas al límite de sus propias capacidades, de su paciencia, de su integridad humana. Todos podemos ser ese protagonista con nombre de capital. Todos podemos caer más bajo.

Ahora, lector, te dejo como siempre con la sugerencia de buscar y leer estos libros, los recomiendo sí. Como el párroco que recomienda leer la Biblia. Pero no. Miento. Yo no tengo ningún cálculo oscuro ni prometo salvación alguna. Sólo pido disculpas por la inestable periodicidad de mis comentarios. Y por la mucha discusión que se queda en tu propia casa, cuando tras leer los libros digas: ese de El Guillatún está loco, no entiende nada, estos libros son pésimos. Lo siento. Puedes disentir, y si lo necesitas, estoy abierto y disponible. Un café o una cerveza, me invitas y lo platicamos. Pero claro, tienes que leerlos, si no, no hay diálogo.El Guillatún